“一袋血,能救三个人!”这位00后医学生,用热血为生命搭桥!

“赵晨熙,到你了。”

上虞区的万达广场上,献血小屋就像一枚安静的贝壳,泊在熙攘的人群边缘,阳光把屋身的红十字照得透亮。

屋内,消毒水的清冽气息与窗外漫进来的花香缠缠绕绕,恍惚间竟漾出些不真切的温柔。

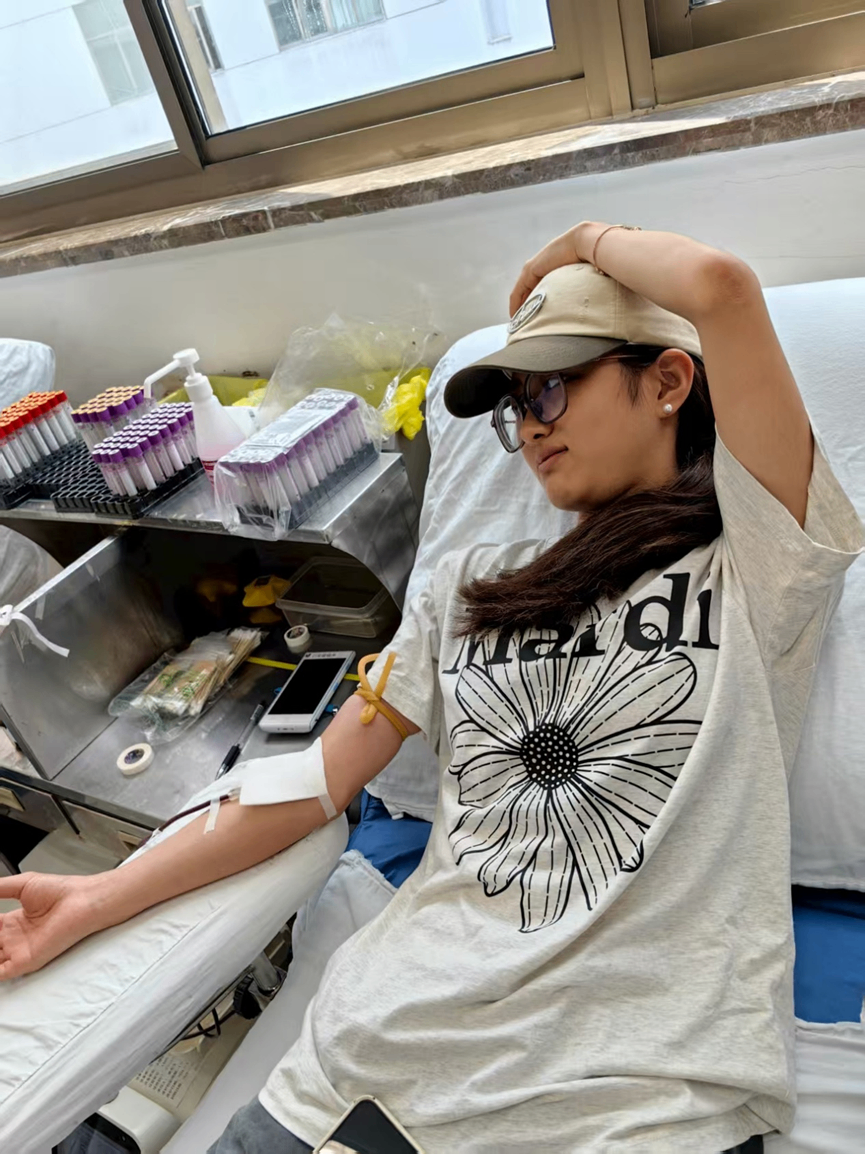

听见呼唤,赵晨熙应声走过去,动作熟练的挽起袖子,露出白皙的手臂。护士麻利地将止血带绑在她的臂弯上方。

“老朋友又来了啊?第四年了吧”

她惊讶面前护士的记忆,礼貌而又腼腆的点了点头:“是的,必须来的”

"放松,握紧拳头……好,松开。"护士一边指导,一边娴熟的把针尖扎进臂弯处的血管中。赵晨熙面色平静地看着血液顺着透明的管子缓缓爬升淌进血袋,心里忽然升起一种莫名的希望,希望更多患者能重获健康。

赵晨熙是南昌大学玛丽女王学院的医学生,作为"医二代"(父母都是医生),赵晨熙对献血的理解源于2022年初那个被疫情拉长的冬天。

那时她正在备战高考,父母几乎每天都在医院一线抢救患者,和父母的见面大多通过手机屏幕。在视频通话里,她听着母亲讲述与死神抢夺生命的惊险,听着父亲为血库告急而忧心竭虑,也感受到他们因为患者康复而欣喜的心情。

那些隔着屏幕传来的叹息与喜悦,像细密的针,一点点缝进她心里。直到某天凌晨,她听见父亲和母亲在客厅低声说,“再找不到匹配的血小板,那个产妇就危险了”,这时,父亲的声音里裹着她从未听过的无力。那一刻起她忽然真正明白,原来血液真的能救命。

事后,赵晨熙和同学说,“血液这座生命的桥,得我们每个人一起搭。”

就在那年春天,同学们还在为志愿表上的专业犹豫不决时,赵晨熙已坚定了 “医学”专业。她至今记得考入南昌大学玛丽女王学院后,在一次医学人文课的触动:老师点开一组数据,投影幕布上 “每 1 单位血可救 3 人” 的字样旁,“1.2%” 的全国献血率显得格外单薄。

当她第一次提出要献血时,从事医疗工作三十余年的父母立即回应:"马上给你联系献血点!"更让她感动的是,同龄的表弟得知后,不仅自己主动加入,还在朋友圈发起"热血青春"倡议,精心制作了科普海报和动员视频。

令人想不到的是,那条倡议像投入湖面的石子,在他的朋友圈漾开层层涟漪。

那年暑假,也是在这个献血小屋,献血的人排起了长队,采血人员不得不临时增派人手。她看着长长的人群,心里涌起层层热浪,就连两个男生在排队时拌嘴:“献完血能不能去吃火锅?”“护士说要清淡,我妈都炖好鸡汤了。”都显得那么的温情。

"第一次献血时我也紧张,"赵晨熙笑着说,"但当想到自己的血液可能会为某个生命续航,所有的紧张都化为了自豪。"

这个00后女孩看来,无偿献血不仅是爱心的传递,更是一种生命与生命的对话。她常用的这句比喻:"就像一盏灯点燃另一盏灯,我们的光芒不会因此减弱,却能让整个世界更加明亮。"生动诠释了对这份公益的理解与热忱。

如今,赵晨熙和同学们正在策划"生命之光"校园献血科普活动,她们准备用医学专业知识制作通俗易懂的宣传材料,让更多人理解献血的科学性和重要性。

健康专栏在此呼吁:生命需要热血续航,希望有更多像赵晨熙这样的青年榜样,以及社会各界爱心人士,一起加入无偿献血的行列。让我们用可以再生的血液,挽救不可重来的生命,让"热血传递,生命延续"成为社会最温暖的共识。每一次挽袖,都是生命的礼物;每一滴热血,都可能点亮一个家庭的希望。(作者:王凯亮)